ニンニクQ&A地獄めぐり 〜人生、まだまだ学ぶことだらけ〜

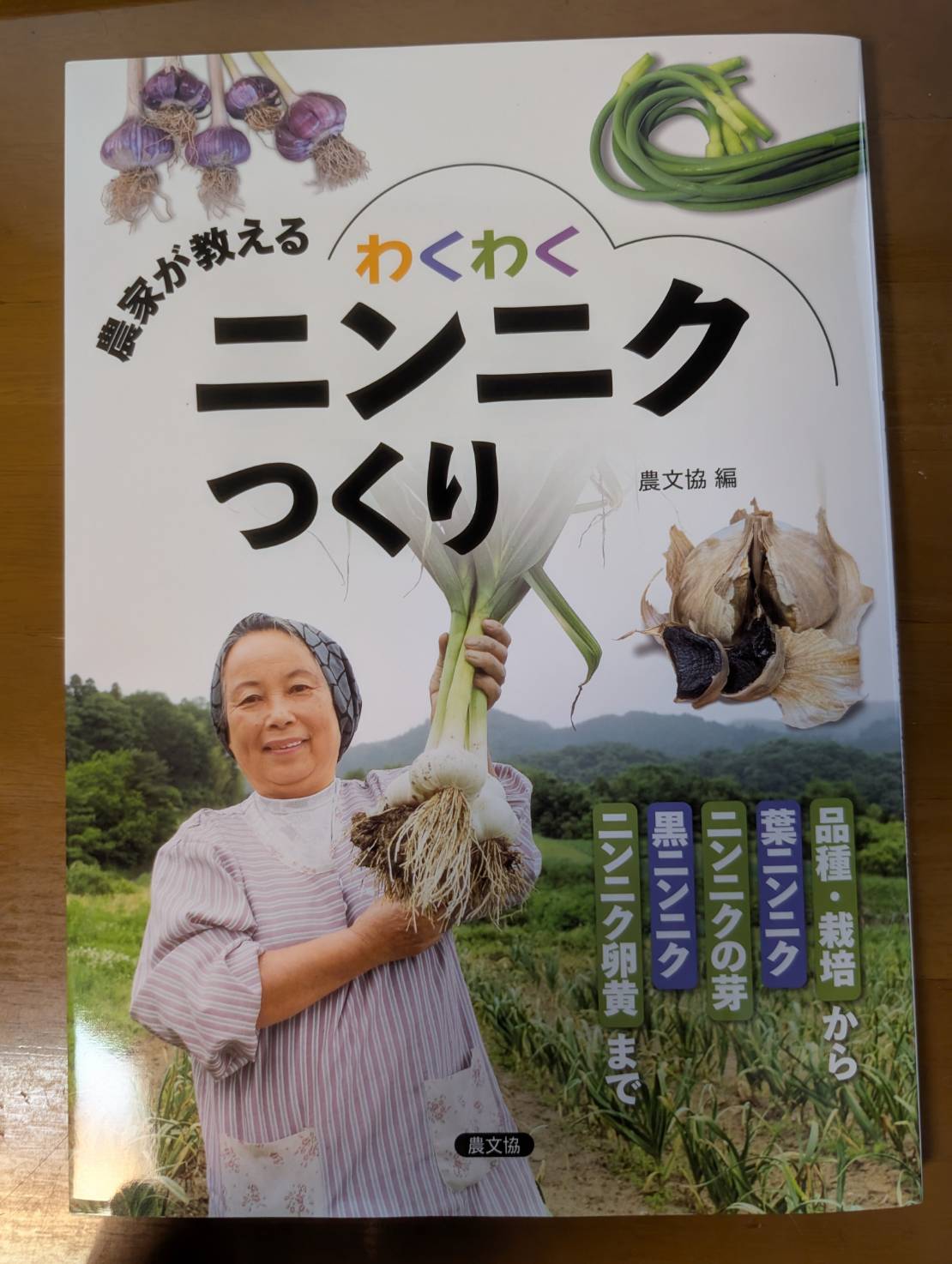

『農家が教える わくわくニンニクつくり』という本を買った。

表紙には、笑顔のおばあちゃんが立派なニンニクを両手に掲げている。タイトルの「わくわく」という文字もカラフルで、どこか可愛らしい。素人にもわかりやすく、優しく教えてくれるに違いない――そう思って、何の疑いもなく読み始めた。

しかし数ページ読み進めたところで、私は思った。

これは……わくわくどころか、「ドキドキ」「オロオロ」ではないか?

特にQ&Aのページ。

まるで異世界転生でもしたかのような用語の連続攻撃に、早くも意識が揺らぐ。

「ジャンボニンニクは植物学的にはリーキの近縁種です」

……リーキ?

なんだそれは。ポケモンか?と思って調べてみたら、ネギの仲間らしい。いや、ニンニクの話をしているのに、急にネギの親戚が出てくるってどういうことなんだ。

そもそも「ジャンボニンニク」って、ニンニクじゃないのか? 見た目が似ているだけなのか?

私は今、何を育てようとしているのか。いきなりアイデンティティが揺らいできた。

さらに驚きは続く。

「出芽が揃わないときは、りん片を水に12〜24時間漬けるとよい」

……りん片?

え?あの「ひとかけ」のこと? あの、スーパーでバラけて売っている“あれ”のこと?

どうしてここで急に漢字が出てくる? 何となくの理解はできても、「りん片」という字面がすでに難易度を引き上げている。

他にも、

「土寄せ」

「トウ立ち」

「トウ積み」

「スポンジ症状」

……どれも、見た瞬間に「……ん?」とフリーズしてしまう言葉ばかり。

「土寄せ」?「トウ立ち」?「トウ積み」?「スポンジ症状」?

今までの人生で一度も口にしたことのない単語が、当然のように、説明もなく出てくる。

これが、畑違いの世界に飛び込むということか――しみじみ実感した。

でも、思ったのだ。

この本に書いてあることがすべて理解できるようになったら、自分はもう“ただの素人”ではない。

用語に戸惑いながらもページをめくるたびに、新しい知識が確実に積み重なっていく。

りん片という言葉を調べ、トウ立ちとは何かを知り、土寄せの方法を動画で確認しながら、着実に知識を習得している自分がいる。

こんなふうに、“知らないことを知る”という体験を、70を過ぎてからまた味わえるとは思ってもみなかった。昔は「もう年だから」「今さら覚えてもな」と思っていたが、今は少し違う。

たとえ土のことも野菜のこともゼロからのスタートでも――

調べながらでも、つまずきながらでも、この本を読み込むことが、きっとニンニク作りへの一番の近道なんだろう。

難しい用語に「お手柔らかに…」とつぶやきながら、それでもページを閉じる気にはならない。

“読めば読むほど混乱するのに、なぜか楽しい”という、妙な中毒性がある。

正直言って、体力的にも若い頃のようにはいかない。

でも、畑に出るたび、土をいじるたびに、体の奥にスイッチが入る。

ああ、これが「育てる」ということなんだな、と思う。

次は「天地返し」だ。あの庭を畑にするために、草刈りと同じく最も大切な作業とも言える。

明日は早朝に起きよう、そう思った。

コメント